दिल्ली : दिलीप मंडल ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज का उल्लेख किया है, जो 1948 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के बीच पत्र-व्यवहार से संबंधित है। यह पत्र-व्यवहार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर पाबंदी लगाने की संभावना और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत को दर्शाता है। मंडल ने यह शोध, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा, विशेष रूप से राहुल गांधी के लिए किया है, क्योंकि उनके सलाहकारों में पढ़ने-लिखने की आदत कम प्रतीत होती है। साथ ही, यह मंडल के व्यक्तिगत अभ्यास और शोध की निरंतरता को बनाए रखने का प्रयास भी है।

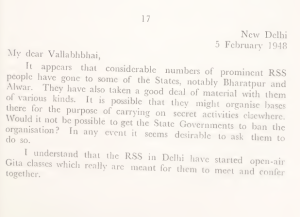

5 फरवरी, 1948 को लिखे पत्र में नेहरू ने पटेल को चेतावनी दी कि भरतपुर और अलवर (जो उस समय स्वतंत्र राज्य थे) में आरएसएस के कई प्रमुख लोग शरण लिए हुए हैं और वहां संगठित हो रहे हैं। नेहरू का मानना था कि इन क्षेत्रों में आरएसएस गुप्त गतिविधियों के लिए आधार बना सकता है, जिसमें हथियार और अन्य सामग्री जमा करना शामिल हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकारों से इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने को कहा जाए। इसके अलावा, दिल्ली में आरएसएस द्वारा आयोजित खुले गीता पाठ सत्रों पर भी उनकी नजर थी, जो उनके अनुसार मिलने-जुलने और साजिश रचने का माध्यम बन सकते थे।

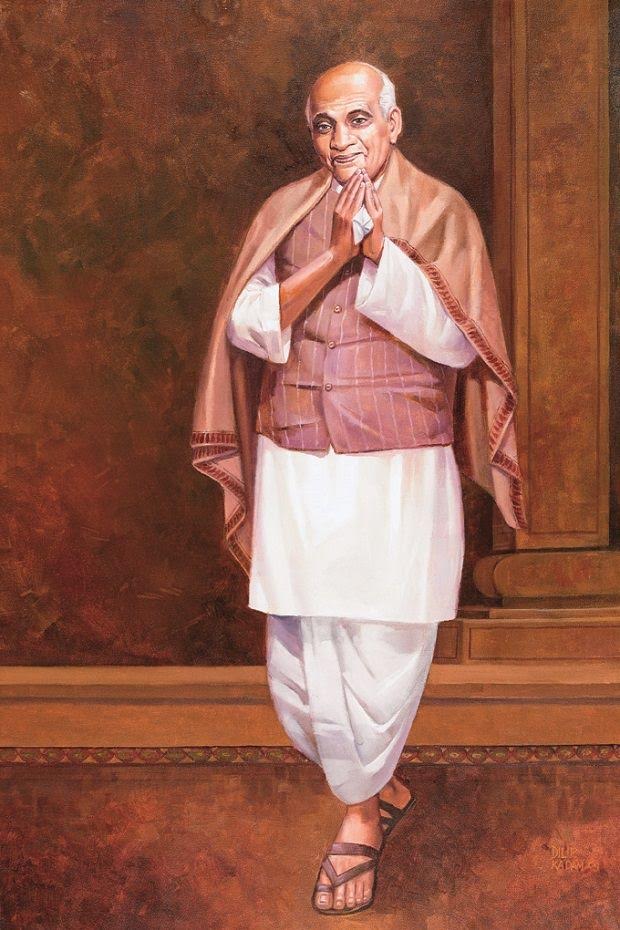

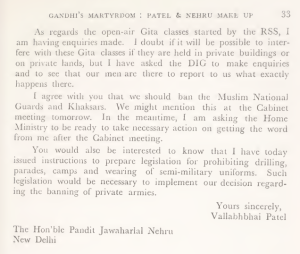

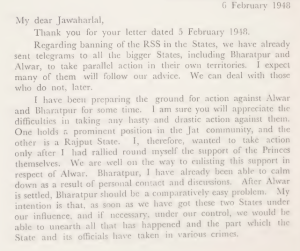

6 फरवरी, 1948 को पटेल ने जवाब में कहा कि उन्होंने भरतपुर और अलवर को टेलीग्राम भेजकर स्थिति की जांच के लिए कहा है। हालांकि, उन्होंने कार्रवाई में कठिनाइयों का उल्लेख किया, क्योंकि ये राज्य क्रमशः जाट और राजपूत समुदायों के लिए महत्वपूर्ण थे। दिल्ली में गीता पाठ सत्रों के बारे में, पटेल ने कहा कि यदि ये निजी संपत्ति पर हो रहे हैं, तो हस्तक्षेप संभव नहीं है, लेकिन जांच के आदेश दिए गए हैं। यह पत्र-व्यवहार सरकारी अभिलेखों (सरदार पटेल के पत्राचार, वॉल्यूम 6, पेज 31-33, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, 1973) में दर्ज है।

हालांकि, बाद में 11 जुलाई, 1949 को पटेल ने आरएसएस पर लगी पाबंदी हटा ली, क्योंकि गांधी जी की हत्या में संगठन की संलिप्तता का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। इस निर्णय से पहले उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिखकर अपनी स्थिति स्पष्ट की थी।

मंडल की यह खोज ऐतिहासिक संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नेहरू और पटेल के बीच आरएसएस को लेकर मतभेदों और उस समय की राजनीतिक जटिलताओं को उजागर करती है। यह शोध न केवल इतिहासकारों के लिए उपयोगी है, बल्कि वर्तमान राजनीतिक विमर्श में भी प्रासंगिक हो सकता है, खासकर जब आरएसएस की भूमिका पर बहस होती है।